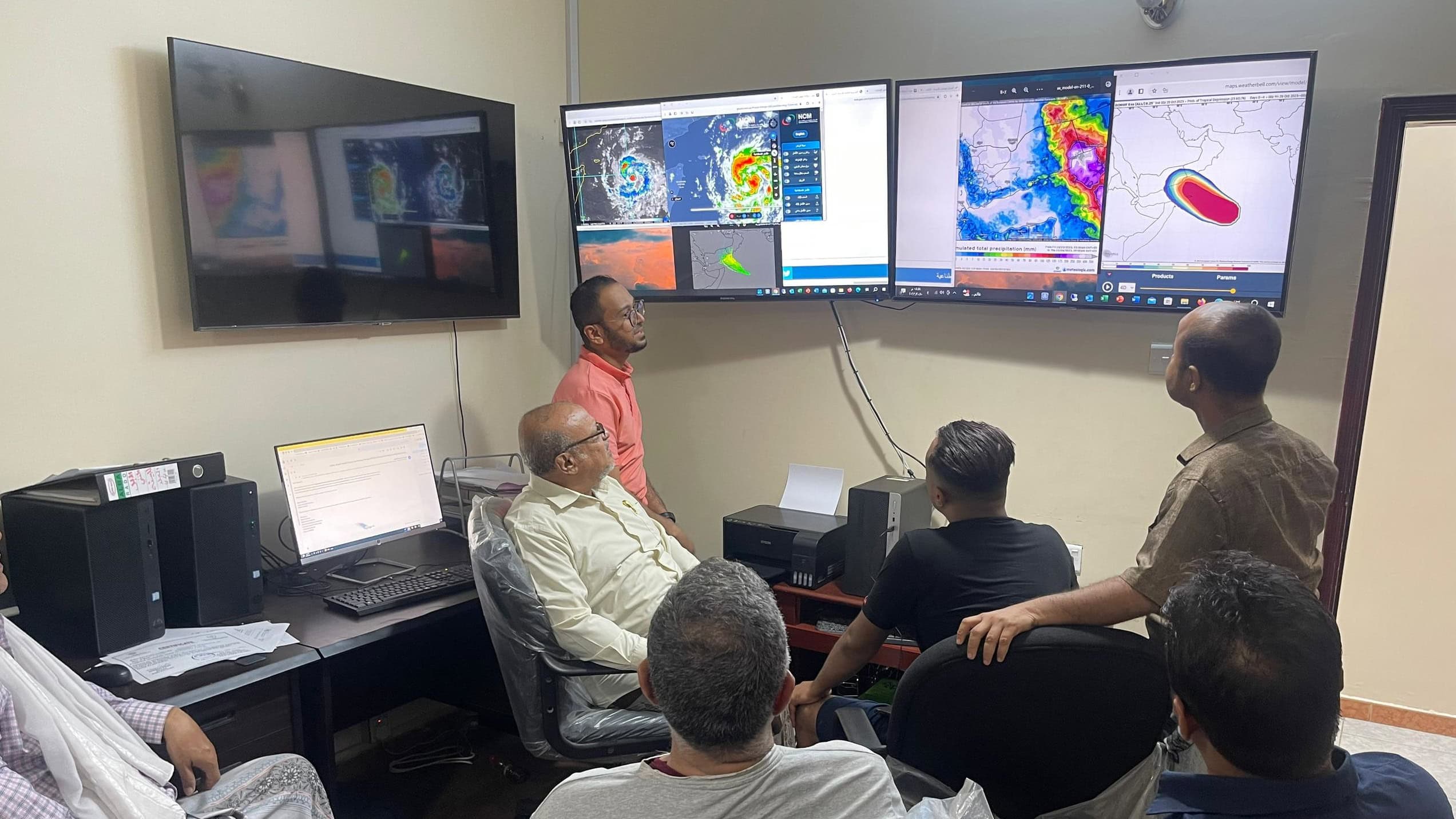

صورة لمركز سوث24 بواسطة إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن

آخر تحديث في: 10-07-2025 الساعة 2 مساءً بتوقيت عدن

|

|

"في خضم الحديث عن آليات الإنذار المبكر في اليمن، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرة هذه المنظومة – بحدودها الحالية – على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة، مثل ذوي الإعاقة، والنازحين، والمهمشين.."

مركز سوث24 | عبد الله الشادلي

في بلد مثقل بالحرب والانهيار المؤسسي، تتصاعد المخاطر البيئية بوتيرة عالية، بينما تبدو منظومة الإنذار المبكر في اليمن غائبة، أو شبه معطلة في أحسن الأحوال. وعلى الرغم من الكارثة المأساوية التي ضربت محافظة حضرموت في العام 2008، والتي أُعلنت حينها "منكوبة" بعد أن تسببت السيول الجارفة بمقتل العشرات وتدمير أكثر من 1200 منزل، لم تشهد البلاد تطويرًا حقيقيًا في قدرات التنبؤ والاستجابة. وتكاد تتكرر المأساة سنويًا، في ظل تنامي الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ.

توزيع مراكز الإنذار المبكر في اليمن يُظهر تباينًا حادًا في البنية والإمكانات والتبعية الإدارية، وهو ما يعكس غياب استراتيجية شاملة، وفق ما أظهره استطلاع أجراه مركز سوث24 مع عدد من مسؤولي الأرصاد وخبراء المناخ. ففي محافظة حضرموت، التي تعدّ الأكثر تعرضًا للعواصف المدارية، يتبع مركز الإنذار المبكر السلطة المحلية، ويعمل كجهة معلوماتية تساهم في إعداد خطط الطوارئ، من دون أن يمتلك صلاحية مستقلة لإطلاق التحذيرات أو اتخاذ إجراءات ميدانية فورية.

في المقابل، تمتلك مدينة شبام بوادي حضرموت نظام إنذار متطور تابع لجهاز الدفاع المدني. أما في محافظة المهرة، فتوجد غرفة إنذار مبكر متوقفة عن العمل، ويعمل بها موظف وحيد، وسط وعود محلية بإعادة تفعيلها، تعرقلها صعوبات تتعلق بالكادر والتجهيزات.

محافظة مأرب، التي تضم واحدة من أكبر الكتل السكانية النازحة في البلاد، تفتقر تمامًا لأي مركز إنذار مبكر، رغم النوايا المعلنة لدى السلطة المحلية لإنشاء مركز مستقبلي. ويعني هذا التوزيع غير المتوازن أن ملايين السكان في المناطق الأكثر هشاشة يواجهون الكوارث من دون حماية، أو أدنى قدرة على التنبؤ.

ووفقًا للمهندس علي جمال باتيسير، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، فإن اليمن لا يملك سوى مركز وطني واحد في عدن يصدر التنبؤات والتحذيرات الجوية، ويتم تعميمها لاحقًا على الجهات المعنية، مثل مراكز العمليات، رئاسة الوزراء، والإعلام.

وأوضح باتيسير لمركز سوث24 أن إنشاء مراكز فرعية متعددة يتطلب استثمارات ضخمة في التجهيزات الفنية والمعدات المتقدمة، إضافة إلى ضرورة وجود كوادر بشرية مؤهلة على مستوى عالٍ، نظرًا لحساسية هذه المهمة وتأثيرها المباشر على حياة الناس وممتلكاتهم.

وأكد باتيسير أن قرار إصدار أو حجب التحذيرات يحمل تبعات جسيمة قد تزيد أو تقلل من حجم الخسائر. وأضاف أن الهيئة تمتلك شبكة واسعة من محطات الرصد الجوي التي تتيح لها متابعة مستمرة للظروف المناخية، وتساعد في إصدار توقعات دقيقة. لكنه حذر من أن إنشاء مراكز موازية من دون تنسيق مركزي قد يؤدي إلى تضارب في التقديرات، وتشويش لدى الجهات الرسمية والجمهور.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد عبد الله اللساني، مدير إدارة التنبؤات للجمهور بالمركز الوطني للأرصاد في مدينة صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين غير المعترف بها، أن التوسع في إنشاء مراكز إنذار متكاملة في جميع المحافظات يمثل تحديًا كبيرًا، يتطلب تجهيزات متخصصة وكوادر مدربة تدريبًا نوعيًا في مراكز إقليمية ودولية.

وأضاف اللساني أن الكادر البشري هو العنصر الحاسم في هذه المعادلة، وهو غير متوفر بسهولة في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية العمل على إنشاء مراكز ثانوية تضم أخصائيين مدرَّبين نظريًا وعمليًا، لتوسيع نطاق الإنذار المجتمعي تدريجيًا.

رغم الاختلاف السياسي والمؤسسي بين عدن وصنعاء، يجمع الطرفان على أن الجهود الحالية لا تكفي، وأن تعميم النشرات الجوية لا يعني بالضرورة وصولها إلى الفئات المستهدفة بالشكل الصحيح. ووسط هذا المشهد، تبقى عشرات المناطق المأهولة في اليمن مكشوفة أمام الأعاصير والسيول والانهيارات الأرضية، من دون منظومات إنذار فعالة، أو خطط إخلاء واضحة، أو حتى أجهزة رصد ميداني تعمل بكفاءة.

هشاشة في الميدان

رغم الجهود المبذولة من المركز الوطني للأرصاد والسلطات المحلية في بعض المحافظات في الجنوب، إلا أن الواقع الميداني يُظهر حجم الفجوة بين الحاجة الملحة وقدرات الاستجابة. ففي محافظة حضرموت، التي تُعد من أكثر المناطق تعرضًا للكوارث المناخية، بدأ مركز الأرصاد والإنذار المبكر بجهود ذاتية بسيطة منذ العام 2016، وفقًا لما أكده رئيس المركز المهندس عبد الرحمن حميد لمركز سوث24، قبل أن يُفتتح رسميًا عام 2021 بإمكانات محدودة.

وأوضح حميد أن المركز كان في بدايته عبارة عن مكتب صغير داخل مبنى قديم، فيما كانت المعدات المتاحة محدودة للغاية، ما دفعهم للاعتماد على محطة رصد واحدة في منطقة فوة، توقفت لاحقًا عن العمل بسبب غياب الصيانة وضعف القدرات الفنية. حاليًا، يعتمد المركز على محطتي رصد جوي في المكلا والشحر، إلى جانب اشتراكه في شبكة "سينوبتك" العالمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي توفر بيانات إضافية تُغذى يدويًا في الحواسيب لتحليلها وإصدار التوقعات.

وعلى الرغم من بساطة هذه الإمكانيات، يسعى المركز إلى ضمان وصول التحذيرات الجوية إلى كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الأشد ضعفًا، كذوي الإعاقة والنساء والأطفال. وقال حميد إن المركز يولي اهتمامًا بالغًا لهذا الجانب، ويعمل على تعميم نشراته عبر جميع الوسائط المتاحة، من الإعلام الرسمي إلى منصات التواصل الاجتماعي، بل ويُفعّل دور اللجان المجتمعية في الأحياء عند الطوارئ لتوسيع نطاق التوعية.

وأكد حميد أن خطط الإجلاء المعتمدة من قبل السلطات المحلية تشمل جميع الفئات، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أنه خلال الأعاصير المدارية الكبرى، مثل إعصار تشابالا عام 2015، تم تنفيذ عمليات إجلاء ناجحة ضمن جداول زمنية مدروسة.

من جانبه، أوضح المهندس علي باتيسير أن عملية إيصال التحذيرات الجوية تتم عبر عدة قنوات، تشمل الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وصفحات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قناة خاصة عبر تطبيق واتساب يتم من خلالها إرسال النشرات مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن الإذاعات المحلية تلعب دورًا رئيسيًا في إيصال التحذيرات للمناطق النائية، خاصة في ظل محدودية تغطية الإنترنت.

ورغم هذه الجهود، أقر باتيسير أن تحقيق الشمولية الحقيقية لا يزال بعيد المنال، مؤكدًا أن ضعف الإمكانيات التقنية والمالية، وغياب التنسيق الواسع مع المنظمات الإنسانية، يعوقان وصول النشرات إلى ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بشكل فعال. ولفت إلى أن خطط الإجلاء على المستوى الوطني تعاني من خلل واضح، ولا تلبي احتياجات السكان بالشكل الكافي، موضحًا أن "غياب التخطيط الاستراتيجي، والنقص في الموارد، والتحديات الأمنية والاقتصادية، كلها عوامل تضعف فعالية الاستجابة للكوارث".

أما في صنعاء، فقد عبّر المهندس محمد اللساني عن مخاوف مماثلة، مشيرًا إلى أن جهود قطاع الأرصاد تُعيقها محدودية الموارد وعدم إدراك بعض المسؤولين لأهمية التنبؤات الجوية في حفظ الأرواح والممتلكات. وقال إن قطاع الأرصاد يبذل ما بوسعه لضمان وصول التحذيرات إلى مختلف المحافظات، لكنه أكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق الهيئة وحدها، بل على كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة الكوارث.

وأكد اللساني أن خدمة ذوي الإعاقة تُعد من القضايا التي تحتاج إلى إدماج منهجي ضمن استراتيجيات قطاع الأرصاد في المستقبل القريب، واعدًا بنقل التوصيات المتعلقة بذلك إلى القيادة العليا في القطاع. كما أشار إلى ضرورة تطوير التنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصول التحذيرات إلى كل فئات المجتمع دون استثناء.

الفئات المهمشة والنازحون

في خضم الحديث عن آليات الإنذار المبكر في اليمن، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرة هذه المنظومة – بحدودها الحالية – على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة، مثل ذوي الإعاقة، والنازحين، والمهمشين، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع لمخيمات النزوح غير الرسمية على أطراف المدن أو في مجاري السيول، حيث ينعدم الغطاء الإعلامي وتغيب الخدمات الأساسية.

خبيرة المناخ والبيئة اليمنية، د. نبيلة القادري، عبّرت عن قلقها العميق إزاء ضعف شمولية نظام الإنذار المبكر، وقالت لمركز سوث24: "أعتقد جازمة أن نشرات الإنذار المبكر الحالية لا تصل بشكل كافٍ إلى جميع شرائح المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالمهمشين والفقراء وذوي الإعاقة، الذين تفاقمت أوضاع العديد منهم جراء النزاع". وأوضحت أن هذه الفئات غالبًا ما تكون خارج أي نطاق مؤسسي رسمي، مما يجعلها عرضة لمخاطر مضاعفة دون تحذير أو مساعدة مسبقة.

القادري لفتت إلى أن مئات الآلاف من النازحين يعيشون في أماكن غير مهيأة لمواجهة الكوارث، كالمخيمات العشوائية التي تُبنى في مناطق منخفضة أو على ضفاف السيول، مشيرة إلى أنهم "غالبًا لا تصلهم التحذيرات في الوقت المناسب، ولا يملكون القدرة اللوجستية على الانتقال أو الإخلاء الفوري".

ولتجاوز هذه الفجوة، تقترح القادري تفعيل آليات تواصل مباشر تشمل التنسيق مع السلطات المحلية في المديريات، وإشراك القيادات المجتمعية كعقال الحارات، ومسؤولي المخيمات، والمنظمات الإنسانية التي تعمل مباشرة مع هذه الفئات. وأكدت أن إشراك هؤلاء الفاعلين المحليين يمكن أن يعزز فعالية وصول التحذيرات، ويُسرّع الاستجابة في الأوقات الحرجة.

ورغم اعترافها بوجود بعض النشرات التوعوية التي تصدر عن مراكز الأرصاد، وتُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن القادري ترى أن هذه الجهود لا تزال محدودة في نطاقها وتأثيرها، وتحتاج إلى أن تكون "جزءاً من خطة وطنية شاملة ومُلزِمة"، خاصة في ما يتعلق بالفئات الخاصة، كذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة أو مراعية لاحتياجاتهم الحسية والحركية.

وأوضحت القادري أن خطط الإجلاء المعتمدة، رغم عموميتها، لا تحتوي على آليات تنفيذية واضحة تُراعي واقع الفئات الهشة، مؤكدة أن "الخطط الحالية تستهدف المتضررين ككتلة واحدة، دون تخصيص أدوات أو إجراءات خاصة للفئات التي تحتاج رعاية مضاعفة". وأضافت أن الحماية التي يحصل عليها هؤلاء، في الغالب، لا تستند إلى نصوص قانونية أو سياسات حكومية، بل تأتي من الأعراف القبلية والتكافل المجتمعي، وهو ما اعتبرته "حلًا غير مستدام ولا يمكن التعويل عليه في ظل تكرار الكوارث".

في هذا السياق، دعت القادري إلى تأسيس جمعيات أهلية وفرق طوارئ مجتمعية تتلقى تدريبًا خاصًا في مجال الإنذار المبكر، على أن تكون موزعة على المناطق المعرضة للمخاطر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية. كما شددت على ضرورة إشراك وسائل الإعلام والمدارس في جهود التوعية، وقالت: "يجب أن تصبح ثقافة الاستجابة للكوارث جزءًا من المنهج المدرسي ومن خطاب الإعلام العام".

وإلى جانب ذلك، شددت الخبيرة البيئية على أهمية اعتماد تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بعد، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وتطوير نماذج توقع مستقبلية عالية الدقة، خاصة في ظل تنامي التغيرات المناخية التي تُعقّد من مهام التنبؤ والإنذار.

حلول ومعالجات ممكنة

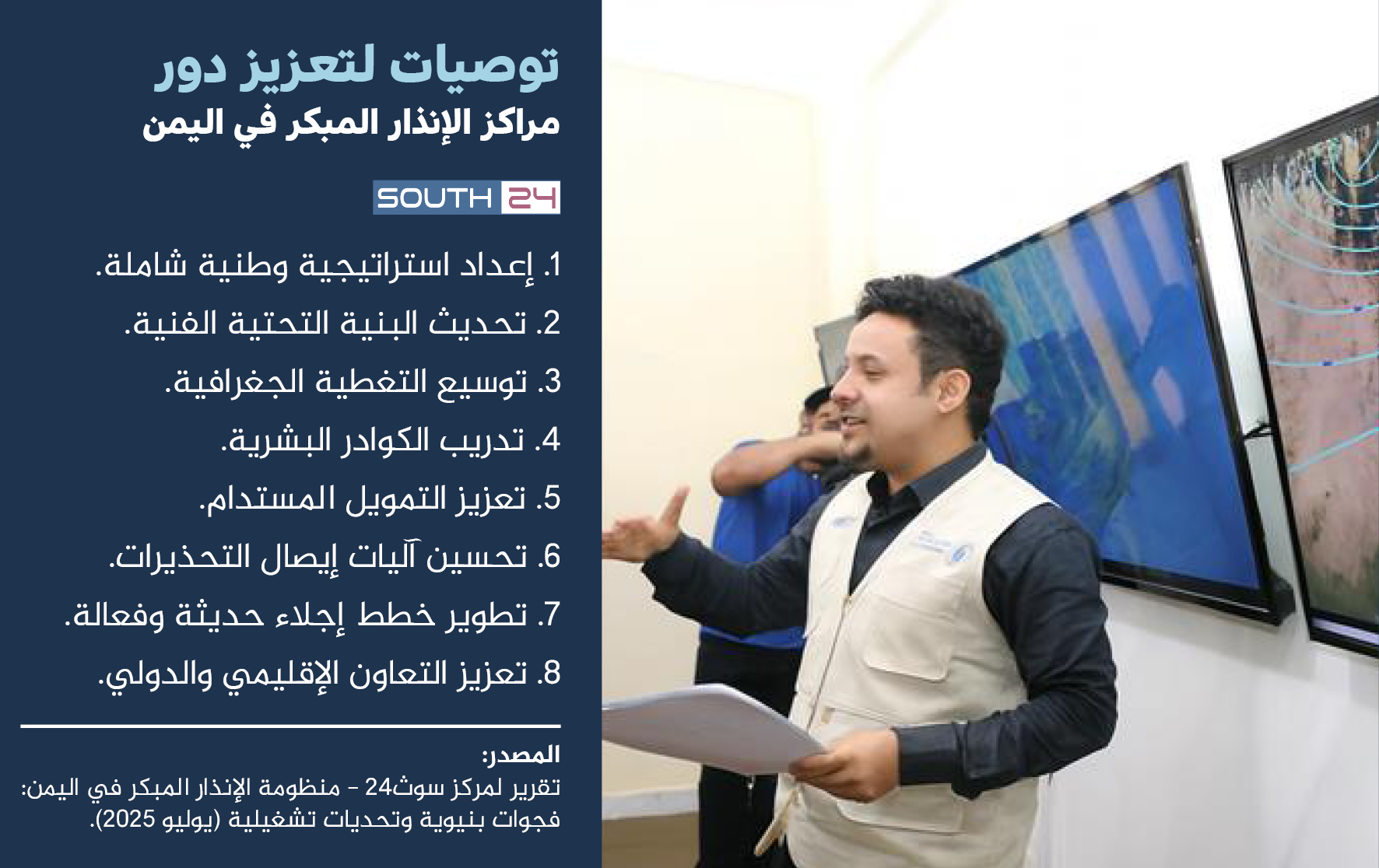

لا تُخفِي الجهات الرسمية والخبراء في قطاع الأرصاد حقيقة الواقع الصعب الذي تعمل فيه مراكز الإنذار المبكر في اليمن، وسط فجوات هائلة في التمويل، وافتقار إلى التجهيزات، وتسرّب الكوادر، وهو ما يُضعف فعالية أي تحذير صادر ويقلل من جدواه الميدانية. ويبدو أن ما يواجه هذا القطاع الحيوي لا يختلف عن التحديات التي تضرب عموم مؤسسات الدولة، لكنه أكثر حساسية لتعلقه المباشر بحياة الناس وممتلكاتهم.

في محافظة حضرموت، قال المهندس عبد الرحمن حميد، إن المركز يواجه تحديات متعددة، على رأسها "ضعف التمويل التشغيلي اللازم لاستدامة العمليات، والنقص في التجهيزات الفنية الحديثة، والكوادر المؤهلة والمدربة". وأضاف أن العزوف عن الالتحاق بالمركز من قبل الكفاءات المتخصصة مرتبط بشكل مباشر بانخفاض الرواتب، وعدم وجود بيئة عمل محفزة، في ظل تدهور الوضع المعيشي بشكل عام.

وأشار حميد إلى أن بعض الطلبات التي تقدم بها المركز لتحديث الأجهزة، وتأهيل الكادر، وتوفير دعم مالي منتظم، لم تلقَ سوى وعود لم تُترجم على أرض الواقع حتى الآن.

وفي عدن، حذّر المهندس علي باتيسير، من تراجع حاد في جاهزية مراكز الأرصاد، مؤكدًا أن تحديث شبكة الرصد الجوي بات أمرًا لا يحتمل التأجيل. وأوضح أن الأولويات تشمل تركيب محطات رصد أوتوماتيكية حديثة، وتوفير رادارات طقس، وصور أقمار صناعية عالية الدقة، خصوصًا في المناطق الساحلية والجبلية المعرضة للأعاصير والانهيارات الأرضية والسيول.

وشدد باتيسير على أن تطوير قدرات الكوادر الوطنية يمثل عنصرًا حاسمًا في أي خطة مستقبلية، مطالبًا بتدريب الأخصائيين المحليين على نماذج التنبؤات العددية المتقدمة، وتطوير نماذج محلية دقيقة قادرة على قراءة أنماط الطقس المعقدة في اليمن.

كما دعا إلى "زيادة الدعم المالي والفني لقطاع الأرصاد، وتحسين آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة، خصوصًا الدفاع المدني وقطاعات الزراعة والمياه والإغاثة".

وأضاف أن تعزيز التوعية المجتمعية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاستجابة للكارثة لا تبدأ عند حدوثها، بل من الوعي المسبق بها.

من جانبه، قال المهندس محمد اللساني من صنعاء إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأرصاد لا تقتصر على ضعف المعدات، بل تشمل أيضًا "عدم القدرة على استمرارية التأهيل والتدريب، وغياب الدماء الجديدة المؤهلة، وتدهور الاستقرار المؤسسي نتيجة الحروب".

وأوضح اللساني أن مركز الأرصاد الوطني يواصل عمله على مدار 24 ساعة، في متابعة وتحليل الخرائط الجوية، وتحويل البيانات إلى معلومات مفيدة للجمهور، رغم كل العوائق. لكنه شدد على أن استمرار هذا العمل مرهون بتوفير المعدات والتجهيزات، وتوسيع شبكة المحطات، وضمان تأهيل مستمر للكوادر محليًا وخارجيًا.

من جهتها، أكدت د. نبيلة القادري أن الوضع الراهن أثر سلبًا على كفاءة محطات الرصد المناخي في اليمن، مشيرة إلى توقف العديد منها عن العمل، خصوصًا المحطات المعنية برصد السيول. وأضافت أن بعض المحطات الأساسية تعاني من انقطاعات في البيانات، وصعوبات تشغيلية ناتجة عن غياب التمويل والصيانة.

واقترحت القادري البدء بإعادة تأهيل محطات الرصد المتوقفة، وإنشاء محطات جديدة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب تأسيس فرق طوارئ مجتمعية، وتفعيل وسائل الإعلام والمدارس في نشر ثقافة الاستجابة، واعتماد تقنيات حديثة مثل الاستشعار عن بعد.

ورغم تكرار الكوارث المناخية في اليمن، لا تزال خطط الإجلاء الرسمية تفتقر إلى الشمول والشفافية، كما لا تتوفر أي ضمانات قانونية مُلزمة تُراعي خصوصية الفئات الأكثر هشاشة. وبين عجز التمويل وتآكل البنية وغياب الاستراتيجية، تبقى أرواح اليمنيين في مهبّ الريح، فيما تواصل الكوارث الطبيعية حصد المزيد من الضحايا، دون أن تسبقها صفارة إنذار واحدة تُنقذ من يُمكن إنقاذه.

قبل 10 أيام