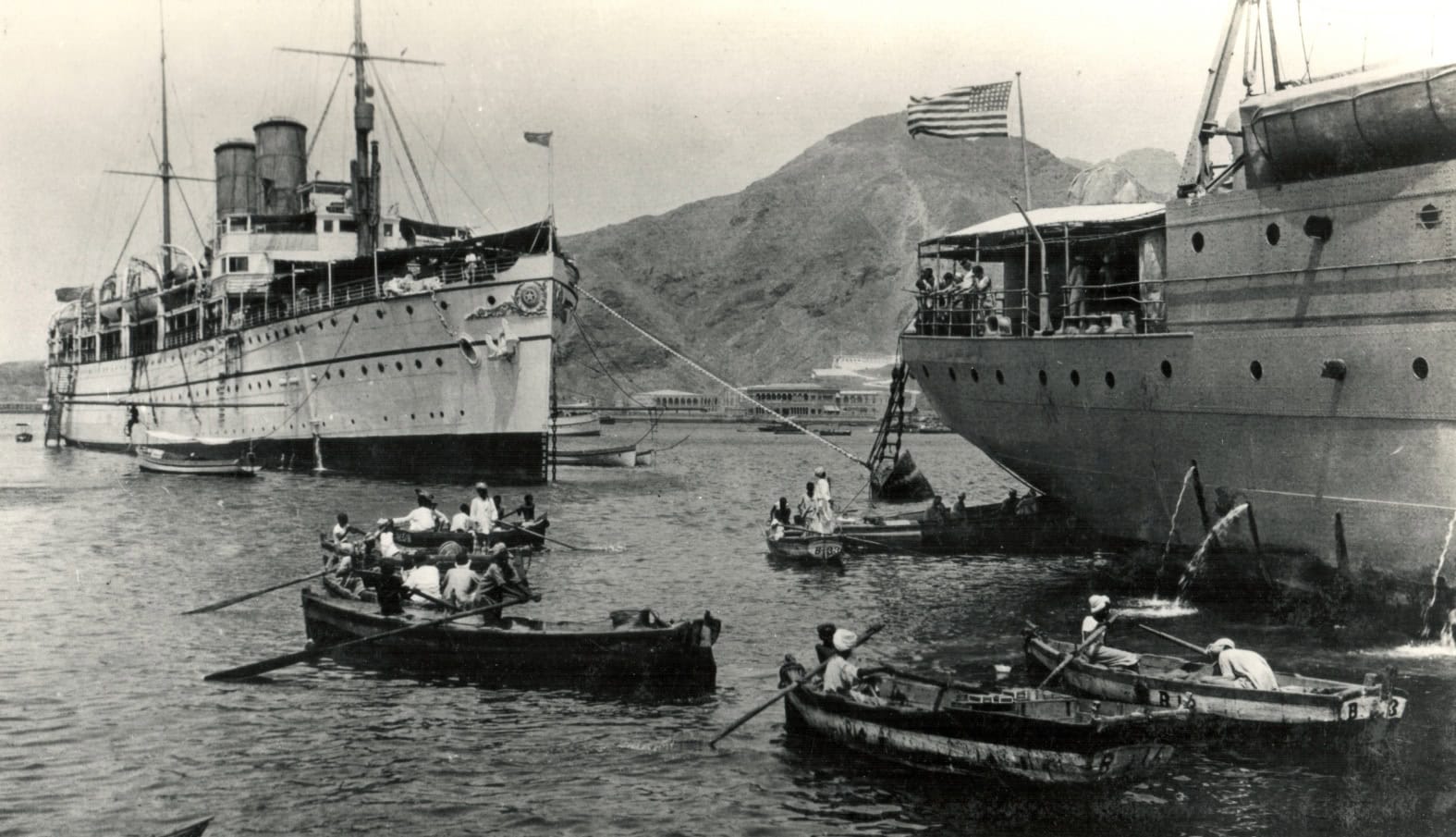

سفينة نقل القوات التابعة للبحرية الهندية الملكية في ميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 1922. في يمين الصورة مؤخرة السفينة الأمريكية USS Sapelo (AO-11). الصورة من مجموعة المقدم البحري والدو ب. ماكليود (history.navy.mil)

آخر تحديث في: 07-02-2025 الساعة 12 مساءً بتوقيت عدن

|

|

"إن من شأن إنشاء أرشيف تاريخي متكامل أن يساعد ليس فقط في فهم الماضي، ولكن أيضًا في وضع استراتيجيات أفضل للمستقبل، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو العسكري."

سوث24 | علي عبدالإله سلام

تشكّل مدينة عدن محورا مركزيا في جنوب اليمن، حيث شهدت تحولات سياسية واجتماعية عميقة منذ عام 2015 وما قبل هذا التاريخ. ومع اتخاذها عاصمة للحكومة المعترف بها دوليا، أصبحت محورًا رئيسيًا للقوى السياسية التي اتخذتها مقرًا لتحركاتها ضد جماعة الحوثي. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى مرجعية تاريخية موثقة للأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية السابقة يجعل من الصعب استخلاص العبر اللازمة لصياغة سياسات فعالة للمستقبل.

إهمال التوثيق التاريخي وتأثيره على الأجيال الجديدة

لطالما شهد اليمن صراعات داخلية وحروبًا متكررة دون أن يتم توثيقها بشكل منهجي، ما أدى إلى فقدان المعرفة التاريخية بين الأجيال الجديدة. على سبيل المثال، تظل حرب الجبهة في الشمال (1978-1982) غير معروفة للكثيرين، حيث لا توجد مصادر متاحة توضح كيف بدأت، الأطراف المتصارعة، التأثيرات الاقتصادية، أو التدابير السياسية التي اتُّخذت حينها.

القوى الفاعلة اليوم هي ذاتها التي خاضت تلك الصراعات، لكن دون أن تسهم في توثيق التجربة أو تقديم دروس مستفادة للأجيال القادمة. وبدلًا من التركيز على الأرشفة والتوثيق، انشغلت الأطراف المتنافسة بتلميع مشاريعها السياسية من خلال استقطاب الشخصيات المؤثرة، ما أدى إلى ضياع الكثير من الحقائق التاريخية. في العديد من الدول، يُعد توثيق الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية أمرًا ضروريًا لفهم التحولات المستقبلية وتجنب تكرار الأخطاء.

ومن بين التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في مجال التوثيق والتخطيط الاستراتيجي، تأتي تجربة الدول الإسكندنافية، التي اعتمدت على نهج نيوليبرالي ساهم في توظيف دروس الماضي لتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي. في عام 2015، أصدر معهد الشؤون الاقتصادية، وهو أحد مراكز الأبحاث البريطانية المؤثرة في صنع القرار، كتابًا يناقش ما أسماه 'الطبيعة غير الاستثنائية للتجربة الإسكندنافية'. ركز الكتاب على تحليل أسباب نجاح نموذج دولة الرفاه في شمال أوروبا، من خلال منظور اقتصادي مستند إلى فكر فريدريش فون هايك. ووفقًا لهذا التحليل، فإن نجاح دول الشمال لم يكن نتيجة لسياسات الرفاهية الحديثة، بل يعود إلى تقاليد اقتصادية متجذرة سابقة لعصر دولة الرعاية الاجتماعية، ما يعكس أهمية التوثيق والاستفادة من التجارب التاريخية في بناء نماذج تنموية ناجحة.

في المقابل، لم تحظَ منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، بمراكز متخصصة لتوثيق الحروب والأزمات، ما جعلها عُرضة لتكرار الصراعات دون الاستفادة من الدروس السابقة.

الانعكاسات السياسية والاقتصادية والعسكرية

في المجال السياسي، أدى غياب المرجعية التاريخية إلى ضعف التماسك الوطني وغياب الرؤية الواضحة في صنع القرار. فعلى سبيل المثال، لم يتم توثيق المفاوضات والتفاهمات التي سبقت توقيع اتفاق الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1990 بشكل دقيق. ورغم تشكيل لجان تفاوضية حينها، إلا أن الاتفاق النهائي لم يكن سوى وثيقة قصيرة من صفحة ونصف، غابت عنها التفاصيل الجوهرية حول حقوق الطرفين وأسس الدولة الموحدة.

بالمقارنة، كانت الوحدة الألمانية عام 1990 نموذجًا مغايرًا، إذ استندت إلى دراسات معمقة، لقاءات مستمرة، واتفاقيات واضحة تضمنت 1800 صفحة، مما ساهم في تحقيق اندماج ناجح بين الألمانيتين. بينما في اليمن، ظل غياب التوثيق أحد أسباب ضعف الدولة وانهيارها خلال سنوات قليلة من الوحدة.

اقتصاديًا، تسببت الفجوة في التوثيق في تلاشي الإرث الاقتصادي لعدن، رغم أنها كانت مركزًا تجاريًا بارزًا منذ الاستعمار البريطاني. تمتلك المدينة سجلاً حافلًا بالصناعات والمرافق الاقتصادية التي ازدهرت خلال عقود سابقة، إلا أن معظم هذه الإنجازات لم يتم توثيقها أو استغلالها كقاعدة لبناء اقتصاد حديث. ونتيجة لذلك، تحولت المصانع والمرافق الحيوية إلى مجرد حكايات تُروى على ألسنة كبار السن، دون أي بيانات دقيقة تُسهم في استعادة دور عدن كمركز اقتصادي حيوي.

إن غياب التوثيق الدقيق لحجم الإنتاج والصادرات والاستثمارات السابقة، جعل من الصعب على صانعي القرار وضع سياسات اقتصادية مبنية على أساس تاريخي متين، مما أدى إلى ضعف قدرة الدولة على استثمار مواردها بفعالية.

على الصعيد العسكري، لم يكن هناك أي جهد حقيقي لإنشاء سجل تاريخي موثوق للحروب التي شهدها جنوب اليمن، سواء خلال فترة الاستعمار البريطاني أو بعد الاستقلال. لم تُوثَّق المعارك الكبرى أو الأسلحة المستخدمة أو التكتيكات الحربية، ما أدى إلى فقدان تجربة حربية يمكن أن يستفيد منها المخططون العسكريون في المستقبل.

في فترات ما بعد الاستقلال، تعرَّض الجنوب لصراعات داخلية متكررة، سواء بين الفصائل الاشتراكية أو بين القوى المحلية المختلفة. ومع ذلك، لم تُبنَ مرجعية واضحة تتيح للأجيال الحالية فهم تلك النزاعات، بل تم استغلال التاريخ كأداة تبريرية لكل طرف سياسي.

فرصة الانتقالي الجنوبي لتوثيق التاريخ

وفي ظل غياب توثيق شامل للأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في جنوب اليمن، تبرز الحاجة إلى مشروع وطني يسعى لجمع وأرشفة هذا التاريخ بعيدًا عن التحيزات السياسية. يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم أكبر مكوّن يدير شؤون الجنوب، مما يمنحه فرصة لتأسيس مركز توثيق يوفر للأجيال القادمة مرجعًا دقيقًا حول الأحداث التاريخية.

إن من شأن إنشاء أرشيف تاريخي متكامل أن يساعد ليس فقط في فهم الماضي، ولكن أيضًا في وضع استراتيجيات أفضل للمستقبل، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. فالشفافية في التوثيق، والابتعاد عن السرديات المشوهة، هما السبيل لبناء رؤية شاملة لماضي الجنوب، مما يسهم في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي دائم.

إن غياب المرجعية التاريخية في جنوب اليمن انعكس سلبًا على مجالات السياسة والاقتصاد والحرب، مما أدى إلى تكرار الأزمات دون الاستفادة من دروس الماضي. فبينما تستفيد الدول المتقدمة من توثيق تجاربها لإحداث تحول إيجابي، لا يزال اليمن يفتقر إلى هذه الثقافة، مما يجعله عُرضة لإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها. لذلك، فإن تبني مشروع وطني لتوثيق التاريخ الجنوبي يُعد خطوة ضرورية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا.

علي عبد الإله سلام

باحث في القانون الإنساني الدولي ومتخصص في برامج الحماية المجتمعية، حاصل على ماجستير الاتصال السياسي من ماليزيا.

· محمد أسامة، استثناء الرفاه.. كيف تميزت اسكندنافيا عن بقية أوروبا؟، 2017، bitly.cx

· أحمد علي الأحصب، كتاب هوية السلطة في اليمن - السياقات والمحركات، 2016، drive.google.com

· يوم الإجازة الأكثر أهمية، deutschland.de، 2024، deutschland.de

· د. نغم سلام إبراهيم، الجذور التاريخية للوحدة الألمانية، 2019، researchgate.net

قبل 3 أشهر

قبل 11 شهر